„Landsorten haben großen Wert“

Wer sich hierzulande mit der Erhaltung alter Landsorten beschäftigt, der kommt kaum an der Tiroler Genbank vorbei. Der „Südtiroler Landwirt“ hat sich mit dem Leiter der Tiroler Genbank, Christian Partl, über deren Bedeutung für die moderne Pflanzenzüchtung unterhalten.

Christian Partl war im Februar für ein Seminar der Bauernbund-Weiterbildung in Bozen, in dem es um altes Saatgut ging. Das Seminar war Teil des Projektes INNOLeguminosen des Südtiroler Bauernbundes. Im Gespräch mit dem „Südtiroler Landwirt“ beschreibt Partl nicht nur die Arbeitsweise der Tiroler Genbank, es geht auch um Themen wie Versorgungssicherheit, Selbstversorgung, moderne Pflanzenzüchtung und Gentechnik. Zudem ist Christian Partl auch in der aktuellen Folge des „Südtiroler Landwirt“-Podcasts „Zuaglost“ zu Gast. Mehr Infos dazu auf der folgenden Seite.

Herr Partl, Sie sind verantwortlich für die Genbank Tirol. Was ist eine Genbank?

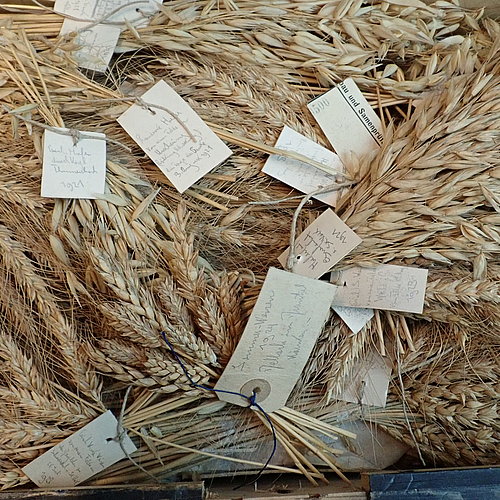

Christian Partl: Eine Genbank ist eine Sammlung von genetischem Material – Pflanzen, Tieren, Mikroorganismen – und so ein Hort der Biodiversität. Die Tiroler Genbank ist eine Sammlung von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen, die mit ihrer Arbeit bereits im Jahre 1922 begonnen hat. Wir sind eine der kleinsten, aber auch eine der ältesten Genbanken. Am Anfang stand eine Sammlung von Getreide-Landsorten mit der Aufgabe, diese züchterisch zu bearbeiten und die Erträge zu verbessern. Im Laufe der Zeit kamen dann Versuchsfelder dazu und das Sortiment wurde stark erweitert: Zum Getreide kamen Mais, Kartoffeln, Hirse, Buchweizen, Mohn, um einige zu nennen. Heute kümmern wir uns im Wesentlichen um Landsorten aus dem alpinen Raum, also auch über Tirol hinaus.

Warum ist der Erhalt alter Sorten so wichtig? Sind diese unter den heutigen Bedingungen überhaupt wirtschaftlich einsetzbar?

Einmal geht es natürlich um den historischen Wert dieser Nutzpflanzen. So wie es Museen für alles mögliche gibt, ist eine Genbank wie die unsere ein Museum des Lebendigen mit einer Perspektive in die Zukunft. Durch die genetische Breite, die unsere Sammlung bietet, haben wir die Möglichkeit, in der modernen Züchtung Anpassungen vorzunehmen an alles, was uns heute beschäftigt: Klimawandel, Trockenstress, Hitzestress, neue Schädlinge, geänderte Krankheiten – kurz gesagt, ein riesiger Fundus an genetischem Material, das heute schon wichtig ist und in Zukunft noch wichtiger wird.

Aktuell steigt das Interesse an alten Landsorten stark an, und zwar nicht unbedingt, weil man mit deren Anbau die gesamte Landwirtschaft retten kann. Dazu liefern diese Sorten oft zu geringe und zu inhomogene Erträge, sie lassen sich zum Teil auch schwer lagern und vieles mehr. Es geht vielmehr um die Nutzung für regionale Spezialitäten, und hier haben wir gerade in Tirol einige schöne Beispiele wie die Fisser Gerste oder die Rotholzer Bohne, die ordentliche Erträge und auch gute Auszahlungspreise erzielen und mit denen die Anbauer auch wirtschaftlich arbeiten können. Auch Themen wie Fruchtfolge und Strohertrag können für den Anbau von alten Landsorten eine wichtige Rolle spielen. Die Stärke der alten Landsorten liegt aber auf jeden Fall in der Tatsache, dass sie sich eben in der jeweiligen Region entwickelt haben und an die dortigen Bedingungen, in unserem Fall an das alpine Umfeld, bestens angepasst sind. Daraus lässt sich für die moderne Züchtung einiges herausholen.

Wie kann der einzelne Bauer bzw. die einzelne Bäuerin von der Arbeit der Tiroler Genbank profitieren? Gibt es auch gemeinschaftliche Projekte mit ähnlichen Einrichtungen im Ausland?

Grundsätzlich ist es ja so, dass die Landsorten, die wir gesammelt haben und die wir erhalten, nicht der Regierung oder sonst jemandem gehören, sie sind Allgemeingut. Insofern besteht auch die Möglichkeit, von uns bestimmte Sorten zu erhalten, vor allem solche, die wir bereits in größerem Rahmen angebaut und vermehrt haben – ohne dass wir den Anspruch erheben, alle Wünsche erfüllen zu können. Wir arbeiten schon seit Jahren mit zahlreichen Produzenten und Verarbeitern zusammen. Darüber hinaus pflegen wir auch enge Kontakte mit anderen Genbanken und mit Forschungseinrichtungen wie dem Versuchszentrum Laimburg in Südtirol, mit dem wir bereits des Öfteren spannende Projekte umsetzen durften. Aber auch weit über den deutschen Sprachraum hinaus pflegen wir Kontakte mit anderen Erhaltern von altem Saatgut.

Gerade auf EU-Ebene war der Erhalt alter und lokaler Sorten im vergangenen Jahr ja ein Thema – Stichwort Saatgutverordnung. Was ändert sich jetzt dadurch? Und geht die Entwicklung deiner Ansicht nach in die richtige Richtung?

Für unsere konkrete Arbeit als Genbank – also die Erhaltung und Beschreibung alter Sorten – ändert sich mit der neuen Saatgutverordnung eigentlich gar nichts. Problematisch wird es, wenn sehr strenge Regelungen für die Saatgutvermehrung auch für kleine Produzenten gelten sollen. Auf der anderen Seite ist aber auch zu bedenken, dass alle Formen des Saatgutrechtes ja durchaus auch einen Sinn haben – zum einen geht es um den Schutz der Produzenten, zum anderen aber auch um das Ermöglichen von Pflanzenzüchtung. Wer die Pflanzenzüchtung weiterentwickelt, muss auch Geld damit verdienen dürfen, sonst bleibt der Fortschritt auf der Strecke und wir haben keine Sorten, die an die aktuellen Herausforderungen angepasst sind. Die EU-Saatgutverordnung ist im Grunde der Versuch, die bestehenden Saatgutregeln der einzelnen Länder zu vereinheitlichen. Dabei gibt es natürlich die unterschiedlichsten Interessen zu beachten, auch der Konsumentenschutz spielt hier mit hinein. Die Möglichkeit der Weitergabe von Sorten unter Kleinproduzenten – sozusagen „über den Gartenzaun“ – soll aber auf jeden Fall erhalten bleiben.

„Die große Biodiversität bietet immenses Potenzial für die Zukunft, z. B. bezüglich der Ernährungssicherheit im Hinblick auf den Klimawandel!“ – Dieser Satz steht auf der Internetseite des Landes Tirol bei der Beschreibung der Tiroler Genbank. Wie sollen alte Sorten, die es vor allem im Alpenraum gab, die Ernährung der Weltbevölkerung sichern?

Die riesige genetische Breite an Landsorten – in allen Genbanken weltweit gedacht – sind die Basis für die weitere Pflanzenzüchtung. Daraus können Sorten entstehen, die etwa weniger Pestizide benötigen, sicherere Erträge bringen oder die Anbaumöglichkeiten erweitern und sich an die sich ändernden Umweltbedingungen anpassen können. Das kann auf jeden Fall dazu beitragen, den Grad an Selbstversorgung zu erhöhen – vor allem in Regionen, die dort noch großen Aufholbedarf haben. Gerade das Getreide ist ein Beispiel dafür, dass man nicht um die halbe Welt fahren muss, um das Wort Selbstversorgung in den Mund zu nehmen. Der Getreidebau ist im Bundesland Tirol nach dem Zweiten Weltkrieg von etwa 14.000 Hektar auf aktuell etwas über 800 Hektar zurückgegangen. Wenn man hierzulande den lokalen Getreideanbau wieder fördern möchte, wären wir als alpine Genbank mit Sicherheit eine gute Quelle. Zum anderen geht es auch um das Thema Saatgutsicherheit: Material, das in den Genbanken eingelagert ist, ist auch sicher, weil es niemanden gibt, der darauf Sortenschutz oder Patente anmelden und damit Geld verdienen könnte.

Der Begriff „Grüne Gentechnik“ ist für viele, die sich mit lokalem Saatgut beschäftigen, ein Reizwort. Siehst du den Einsatz dieser neuen Züchtungsmethoden auch so kritisch?

Gerade bei diesem Thema wird oft viel miteinander vermischt, was wenig miteinander zu tun hat. Es gibt nicht nur „die eine Gentechnik“, es gibt ganz verschiedene Varianten. Heute gibt es die Möglichkeit, ganz zielgerichtet in das Erbgut einzugreifen und genetische Informationen einzuschleusen, die dann die gewünschten Erfolge haben sollen. Diese Methoden werden immer besser, es gibt aber nach wie vor auch Probleme. Unabhängig davon gilt aber: Wenn man genetische Eigenschaften im Erbsatz von Landsorten definiert hat, dann kennt man deren Ausprägungsformen. Diese kann man dann markergestützt ziemlich genau in andere Sorten einfügen und dann bei der nächsten Kreuzung mit molekularbiologischen Methoden relativ einfach feststellen, ob die gewünschte Eigenschaft in der Zielsorte enthalten ist oder nicht. Diese Schritte haben früher 15 bis 20 Jahre gedauert und viel „Abfall“ produziert, weil die Züchtung so langwierig war. Das hat mit Gentechnik an und für sich nicht unbedingt etwas zu tun. Zum Einsatz der „Grünen Gentechnik“ möchte ich nur sagen: Solange sich – wie etwa in der Medizin oder in der Industrie – der Einsatz der Gentechnik in geschlossenen Systemen abspielt, sehe ich damit kein Problem. Sobald es aber um gentechnisch veränderte Pflanzen geht, die in der freien Natur eingesetzt werden, wäre ich persönlich derzeit noch vorsichtig, denn gewünschte Resistenzen in Kulturpflanzen können sich durch Auskreuzung beispielsweise auf Unkräuter übertragen und das will bekanntlich niemand.

Die Tiroler Genbank ist jetzt knapp über 100 Jahre alt. Ist sie nach wie vor notwendig oder ein Auslaufmodell? Anders gefragt: Gibt es die Tiroler Genbank auch in 30 Jahren noch?

Ich bin überzeugt davon, dass Einrichtungen wie die Tiroler Genbank eine gute Zukunft haben, denn die Bedeutung solcher Einrichtungen und der Wert alter Landsorten für die moderne Pflanzenzüchtung gewinnt gerade in den letzten Jahren an Bedeutung. Und auch wenn es nur um den musealen Wert geht, wird es auch in Zukunft noch interessant sein, zu wissen, wovon sich unsere Vorfahren vor Hunderten und Tausenden von Jahren ernährt haben.

Christian Partl zu Gast im Podcast „Zuaglost“

Was genau macht eine Genbank? Was bringt diese Arbeit den Bäuerinnen und Bauern, die mit dem Anbau von Pflanzen Geld verdienen wollen? Und ist die Erhaltung alter Landsorten überhaupt noch zeitgemäß? Diese und viele weitere Fragen beantwortet der Genbank-Leiter Christian Partl auch in der aktuellen Folge des „Südtiroler Landwirt“-Podcasts „Zuaglost“. Abrufbar ist die Podcast-Folge wie immer unter dem Link zuaglost.podigee.io und überall, wo es Podcasts gibt. Die Redaktion freut sich über Rückmeldungen.