Apfelsaft mit kleinem CO2-Fußabdruck

Für einen Beispielbetrieb, der Apfelsaft für die Direktvermarktung herstellt, wurden für das Leuchtturm-Projekt CO2-Fußabdruck und das ELER-geförderte Projekt INNOProdukte die Treibhausgas-Emissionen berechnet. Das Ergebnis der Modellberechnung: Besonders bei der Verpackung gibt es einiges an Einsparungspotenzial.

Die Klimahaus Agentur hat für einen Beispielbetrieb, der Apfelsaft für die Direktvermarktung herstellt, eine Bilanz der Treibhausgasemissionen berechnet. Ziel solcher Berechnungen ist es, Kundenfragen im Bereich Nachhaltigkeit in Zukunft mit Zahlen und Fakten begegnen zu können und Handlungsempfehlungen für die Reduzierung von Emissionen abzuleiten. Die Daten sollen einen ersten Einblick in die Möglichkeiten rund um Emissionsbilanzierung geben. Für die Berechnung mussten einige Annahmen getroffen werden, wobei versucht wurde, die Realität durch die Befragung von Betrieben möglichst wahrheitsgetreu abzubilden. Die Ergebnisse geben daher nur eine grobe Größenordnung vor.

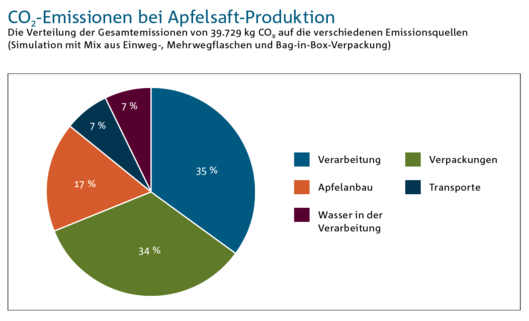

Emissionsquellen bei der Saftherstellung

Es wurde ein Betrieb mit ungefähr elf Hektar Äpfeln simuliert. Etwa 20 Prozent aus der Apfelproduktion werden am Hof zu Apfelsaft verarbeitet, was eine Saftmenge von 65.000 Litern ergibt. Da Apfelsaft in der Praxis in verschiedenen Verpackungsarten und -größen angeboten wird, wurde folgender Verpackungsmix angenommen: Bag-in-Box (30 % der Gesamtmenge), Mehrwegflaschen (40 % der produzierten Menge) und Einwegflaschen (30 % der produzierten Menge). Die Berechnung ergibt, dass bei dem simulierten Betrieb ca. 17 Prozent der Gesamtemissionen auf Apfelanbaul im Feld zurückzuführen sind. Verpackung und Transport machen zusammen 41 Prozent der Emissionen aus, während der Rest – ca. 42 Prozent – auf Verarbeitung und Wasser fällt (s. Grafik). Der Liter Apfelsaft kommt in diesem Fall auf 0,67 Kilogramm CO2-Äquivalente.

Verpackung ist ein großer Hebel

Bei Getränken spielt die Verpackung oft eine große Rolle für den CO2-Fußabdruck. Glas ist in der Herstellung sehr energieaufwändig und verursacht auch wegen des Eigengewichts beträchtliche Emissionen im Transport. Die augenscheinlich umweltschädlichere Plastikverpackung schneidet bei Herstellung und Transport oft besser ab. Als Alternative oder Ergänzung zur Einwegflasche ist bei vielen Südtiroler Produzenten die Bag-in-Box-Verpackung verbreitet, auch ein Mehrwegsystem ist bei wenigen Betrieben etabliert.

Emissionen von 100.000 Flugkilometern vermieden

Am Beispielbetrieb kann deutlich gemacht werden, wie viel Einsparungspotenzial in der Verpackung liegt. Würde die gesamte Apfelsaftmenge in Einwegflaschen abgefüllt, würde der Anteil der Verpackung und des Transports auf fast 60 Prozent der Gesamtemissionen ansteigen. Die Emissionen des Safts würden um das 1,5-Fache auf 0,96 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Liter steigen – ausgedrückt in Flugreisen spart der Beispielbetrieb also über die umweltgerechte Verpackung der Saftmenge von 65.000 Litern die Emissionen von ungefähr 16 Langstrecken-Flügen von Mailand nach New York im Jahr.

Die ideale Verpackung gibt es nicht

Welche Verpackungsart ist also die beste für das Klima? Sollte man also nur noch auf Bag-in-Box-Verpackung setzen? Eine komplette Umstellung auf Bag-in-Box würde die Emissionen des Beispielbetriebs um circa 30 Prozent senken. Ganz so einfach lässt sich das aber nicht sagen. Denn während in Mehrpersonenhaushalten ein Bag-in-Box-System mit drei oder fünf Litern gut aufgebraucht wird, ist diese Variante für einen Einzelhaushalt überdimensioniert. Die Folge ist, dass der Apfelsaft nach einiger Zeit nicht mehr genießbar ist und entsorgt werden muss. Für das Klima die schlechteste aller Optionen! Ein gelungener Verpackungsmix muss also vor allem den Kundenansprüchen gerecht werden und ist komplexer als die Berechnung.

Klimabilanz als Chance

Trotzdem können Emissionsbilanzierungen eine Chance sein, Kundinnen und Kunden und damit die Gesellschaft in den Klimaschutz zu involvieren. Daten und Fakten können als Motivation für die „Mehrarbeit“ beim Retournieren von Flaschen kommuniziert werden und als Begründung für neue Verpackungsweisen und angemessene Produktpreise dienen. Weitere Berechnungen werden helfen, die Datenlage zu festigen und an die Südtiroler Gegebenheiten anzupassen.