Hülsenfrüchte: Nische mit Zukunft

Um Anbau, Sortenzüchtung und Verarbeitung von Hülsenfrüchten ging es bei einer Lehrfahrt, die eine Gruppe des Südtiroler Bauernbundes Ende Juni nach Deutschland und in die Schweiz führte. Die zweitägige Reise fand im Rahmen des Projekts INNOLeguminosen statt.

Die Gemeinschaft Lauteracher Alb-Feld-Früchte in Baden-Württemberg ist ein Vorzeigeprojekt für regionale Biovermarktung und ökologischen Linsenanbau. Seit den 1980er-Jahren wird dort die alte Linsensorte „Alb-Leisa“ wieder kultiviert – mit großem Erfolg. Heute bewirtschaften über 150 Biobetriebe gemeinsam rund 450 Hektar Linsen, 200 Hektar Leindotter und 120 Hektar Braugerste – häufig in Mischkultur. Die Kombination von Linse mit Leindotter, einer Ölsaat, bringt dabei gleich mehrere Vorteile: Leindotter dient als Stützpflanze, erleichtert die Ernte und liefert wertvolles Öl, während die Linsen durch ihre Stickstoffbindung die Bodenfruchtbarkeit verbessern.

Lauteracher Alb-Feld-Früchte: Linsen mit Geschichte und Zukunft

Ein zentrales Element des Erfolgs der Gemeinschaft Lauteracher Alb-Feld-Früchte ist der Anbau- und Abnahmevertrag, der den Betrieben Planungssicherheit bietet – mit Erträgen von bis zu 2,2 Tonnen Linsen pro Hektar Anbaufläche. Weil der Betrieb ein Beispiel für ein funktionierendes Anbau- und Absatzsystem für Hülsenfrüchte ist, führte eine von der Bauernbund-Weiterbildungsgenossenschaft gemeinsam mit der Bauernbund-Abteilung Innovation & Energie organisierte Lehrfahrt dorthin: Die Reise fand am 23./24. Juni im Rahmen des EU-Projekts INNOLeguminosen statt und hatte zum Ziel, neue Perspektiven für den Anbau und die Verarbeitung von Hülsenfrüchten aufzuzeigen. Die Reisegruppe des Südtiroler Bauernbundes besuchte dabei neben der Gemeinschaft Lauteracher Alb-Feld-Früchte einen weiteren Betrieb und eine Forschungseinrichtung – beide in der Schweiz. Sie zeigen eindrucksvoll: Hülsenfrüchte sind mehr als eine Beilage –sie sind eine Nische mit Zukunft. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Lehrfahrt erhielten spannende Einblicke in Anbau, Reinigung, Lagerung und Vermarktung bei der Gemeinschaft Lauteracher Alb-Feld-Früchte. Die Besichtigung der Reinigungsanlage, des Lagers und des Bioladens veranschaulichte, wie durch Kooperation, Qualität und klare Werte ein funktionierendes Netzwerk zwischen Landwirtschaft und Handel entstehen kann.

Im Hofladen werden neben klassischen Linsenprodukten auch süße und herzhafte Spezialitäten wie Linsen-Spätzle, Linsenmehl, Leindotteröl angeboten – stets begleitet von Rezeptideen, die die Vielseitigkeit der Hülsenfrüchte unterstreichen. Das Lernpotenzial dieses Unternehmens für Südtirol: Die Verbindung von der Vielfalt alter Sorten und regionaler Vermarktung, von Mischkultur und partnerschaftlicher Zusammenarbeit liefert ein inspirierendes Modell – besonders für Direktvermarkterinnen und -vermarkter sowie Betriebe, die neue Wege in der Produktion von Nischenprodukten suchen.

Das Pure: Fermentation als Zukunftstechnologie

Die zweite Station der Lehrfahrt führt zur Firma „Das Pure“ in Wetzikon – einem Vorzeigebetrieb für pflanzenbasierte Fermentation und naturnahe Lebensmittelverarbeitung. Seit 2014 spezialisiert sich das Unternehmen auf die Herstellung von Tempeh, Miso und Tamari aus Hülsenfrüchten wie Linsen, Erbsen, Ackerbohnen. Dabei kommen ausschließlich ganze Hülsenfrüchte zum Einsatz – ohne hoch verarbeitete Eiweiße oder industrielle Zwischenprodukte. Ziel des Unternehmens

ist es, hochwertige Lebensmittel zu erzeugen und gleichzeitig Nebenprodukte zu minimieren, die sonst in die Tierfütterung gehen würden. Im Zentrum von „Das Pure“ steht die Herstellung von Tempeh – ein fermentiertes Produkt mit festem Biss und hohem Eiweißgehalt. Besonders interessant ist die Verwendung der Platterbse, die durch ihren hohen Proteingehalt und ihre regionale Verfügbarkeit überzeugt. Die Schoten werden mechanisch geschält, gereinigt und gedroschen. Die dabei anfallenden Hülsen dienen als phosphorreicher Dünger – ein Beispiel für den geschlossenen Nährstoffkreislauf, den der Betrieb konsequent verfolgt.

Ein weiterer Schwerpunkt des Unternehmens ist die Produktion von Tamari – einer glutenfreien Würzsoße, die durch eine bis zu 1111 Tage dauernde Fermentation von Ackerbohnen entsteht. Dabei kommen traditionelle Schimmelpilzkulturen wie Aspergillus oryzae zum Einsatz, die Stärke in Zucker und Eiweiß in Aminosäuren abbaut. Die Mischung wird mit Wasser, Salz und geröstetem Getreide angesetzt, regelmäßig betreut und über viele Monate hinweg fermentiert. Das Ergebnis ist ein Produkt mit komplexem Aroma und hoher Nährstoffdichte. Neben Tempeh und Tamari entstehen bei „Das Pure“ auch Miso-Pasten aus weißen Bohnen, Kichererbsen oder Lupinen. Selbst Bohnen aus der zweiten Sortierung – also nicht marktfähige Ware – finden dabei Verwendung und werden so zu einem hochwertigen Produkt verarbeitet. Die Vielfalt an eingesetzten Hülsenfrüchten reicht von Ackerbohnen über Borlotti- und Platterbsen bis hin zu Linsen in verschiedenen Altersstufen. Das Lernpotenzial dieses Unternehmens für Südtirol: „Das Pure“ zeigt, wie durch handwerkliche Verarbeitung, Kreislaufwirtschaft und Innovationsgeist hochwertige Produkte entstehen können. Für Südtiroler Direktvermarkterinnen und Direktvermarkter oder Hofverarbeiter eröffnen sich hier neue Wege – durch die Produktion von Tempeh, Miso oder fermentierte Würzsoßen. Besonders spannend ist die Möglichkeit, regionale Hülsenfrüchte wie Ackerbohnen, Platterbsen, Linsen in neue Wertschöpfungsketten einzubinden – mit echtem Mehrwert für Geschmack, Gesundheit und Nachhaltigkeit.

GZPK: Züchtung für Resilienz

Die dritte Station der Lehrfahrt führt zum Getreidezüchtungszentrum GZPK in der Schweiz – einem führenden Standort für die Entwicklung robuster, standortangepasster Sorten. Im Fokus steht die Züchtung von Kulturpflanzen, die den Herausforderungen des Klimawandels gewachsen sind und zudem die Anforderungen an Qualität, Ertrag und Nachhaltigkeit erfüllen. Besonders im Fokus steht der Anbau im Gemenge – also das gleichzeitige Kultivieren zweier Pflanzenarten, etwa Linsen mit Getreide. Diese Methode verbessert die Standfestigkeit, reduziert den Krankheitsdruck und stabilisiert die Erträge. Auch Sortenmischungen – das gezielte Kombinieren zweier unterschiedlicher Sorten mit komplementären Eigenschaften – werden erprobt. So lassen sich etwa trockenresistente und feuchtetolerante Sorten gemeinsam anbauen, um Wetterextremen besser zu begegnen. Zwar wird dabei ein Teil des Ertragspotenzials einzelner Sorten geopfert, doch die Gesamtresilienz steigt deutlich. Ein zentrales Zuchtziel ist die Standfestigkeit: niedrigere Pflanzen, kürzere Internodien und die Umwandlung von Seitenblättern in Ranken verbessern die Stabilität – ein entscheidender Vorteil bei zunehmenden Wetterextremen. Gleichzeitig werden alte Sorten und Wildtypen aus Schädlingsherkunftsgebieten genutzt, um Resistenzgene einzukreuzen. Die Züchtung ist ein langer Prozess und erfordert früh die Entwicklung unterschiedlicher Typen, um auf künftige Herausforderungen vorbereitet zu sein.

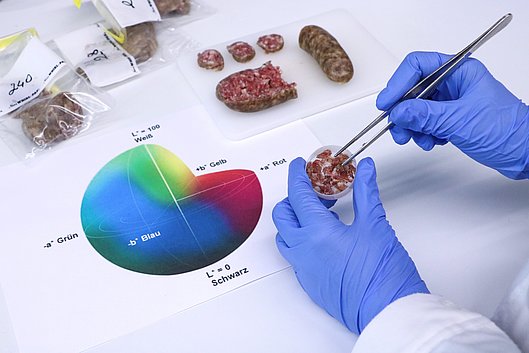

Neben diesen agronomischen Merkmalen wird auch auf Inhaltsstoffe hin gezüchtet. Während der Proteingehalt schon länger gemessen wird, beginnt nun die gezielte Züchtung auf Proteinqualität – entscheidend für die Entwicklung hochwertiger pflanzlicher Eiweißquellen. Das Lernpotenzial dieser Forschungseinrichtung für Südtirol: Die Arbeit des GZPK zeigt, wie durch vorausschauende Züchtung, Sortenvielfalt und Mischanbau robuste Systeme entstehen, die auch unter schwierigen Bedingungen stabile Erträge liefern. Für Südtirols klein strukturierte Landwirtschaft – insbesondere in Höhenlagen oder auf Grenzstandorten – wichtig für eine resiliente und zukunftsfähige Produktion von Nischenprodukten.

Südtirol: Chancen für Boden, Klima und Markt

Die Lehrfahrt weckte Begeisterung bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Denn es wurde klar: Hülsenfrüchte haben auch in Südtirol Potenzial – sowohl für die Fruchtfolge, als auch für die Direktvermarktung und die Produktentwicklung. Denn Hülsenfrüchte sind echte Alleskönner: Sie verbessern die Bodenfruchtbarkeit durch Stickstoffbindung, fördern die Biodiversität, benötigen wenig Dünger und sind eine wertvolle Eiweißquelle – ideal für eine nachhaltige Ernährung. Auch der Markt wächst: In Deutschland und Österreich erleben Linse, Bohne und Erbse einen regelrechten Boom. Die Nachfrage nach regionalen, pflanzlichen Proteinalternativen steigt – und mit ihr die Chancen für heimische Betriebe.

Die Reisegruppe des Projekts INNOLeguminosen bei ihrer Lehrfahrt zu zwei Vorzeigebetrieben und einer Forschungseinrichtung in der Schweiz und in Deutschland.