Direktvermarktung aus Kundensicht

In zwei Umfragen wurden Konsumentinnen und Konsumenten sowie Bäuerinnen und Bauern zur bäuerlichen Direktvermarktung befragt. Dabei wurde klar: Bäuerliche Produkte stehen für Natürlichkeit und Regionalität. Schwieriger ist aber, ihren Kauf in den Alltag zu integrieren.

Die Direktvermarktung stellt für viele Bäuerinnen und Bauern eine wichtige Einnahmenquelle dar und schafft es unter anderem durch die Marke „Roter Hahn“, eine wichtige Brücke zwischen der heimischen Landwirtschaft und den Konsumentinnen und Konsumenten zu bauen. Im Rahmen des ELER-geförderten Projekts INNOProdukte hat die Bauernbund-Abteilung Innovation & Energie in Zusammenarbeit mit dem Sozialforschungsinstitut Apollis die Direktvermarktung genauer unter die Lupe genommen und sowohl die Sicht der Produzentinnen und Produzenten als auch jene der Konsumenten in zwei getrennten Umfragen analysiert und daraus interessante Erkenntnisse gewonnen.

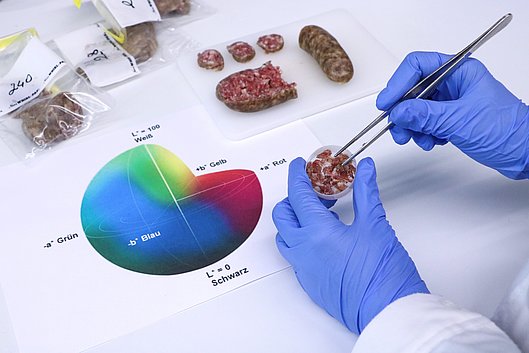

Befragung zur Wahrnehmung von bäuerlichen Produkten

Als Ausgangslage diente die Frage: „Was ist für Konsumenten ein bäuerliches Veredelungsprodukt und wo sucht man es?“ Die Meinungen darüber wurden mit zwei Methoden erfasst: durch drei Fokusgruppen mit jeweils acht Teilnehmerinnen/Teilnehmern und 203 standardisierten persönlichen Interviews. Eine Fokusgruppe stellte eine bunt gemischte Diskussionsgruppe dar, die durch einen vorbereiteten Informationsinput zur Diskussion angeregt wurde. Die standardisierten Interviews wurden an einem Teststand vor verschiedenen Bioläden durchgeführt.

Was ist ein bäuerliches Produkt aus Konsumentensicht?

Bei der Definition eines bäuerlichen Produkts waren in den Diskussionsrunden vor allem Regionalität, Frische und Natürlichkeit ausschlaggebend, die für Konsumenten zusammen ein hochwertiges und gesundes Lebensmittel ergeben: „Mit einem bäuerlichen Produkt verbinde ich die Natur, den Ursprung.“ Im Kontrast zu diesen Attributen wird der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gesehen und auch die Tatsache, dass „bäuerlich“ nicht gleich „biologisch“ bedeutet. Zudem fließt auch die Größe des Betriebes in das Bild mit ein: Je größer ein Betrieb ist, desto seltener wird er als traditionell und naturverbunden wahrgenommen.

Kaufargumente für bäuerliche Produkte

Die Entscheidung für ein bäuerliches Produkt fällt vor allem, wenn es auf Anhieb mit dem Hof in Verbindung gebracht wird. Das dadurch geschaffene Vertrauen weckt bei Kundinnen und Kunden das Gefühl, Werte und Traditionen aufrechtzuerhalten, und die Kunden vermitteln Produzentinnen und Produzenten über den Kauf des Produkts Wertschätzung. Auch die authentische Aufmachung eines Produkts beeinflusst die Entscheidung. Sowohl beim Namen als auch beim Design der Verpackung sollte im besten Fall eine direkte Verbindung zum Hof ersichtlich sein und möglichst eine klare Abgrenzung zu industriell hergestellten Lebensmitteln stattfinden. Englische Produktnamen oder aufwändige Kunststoffverpackungen stufen viele als unpassend ein. Vor allem für den Einkauf von Eiern, Honig sowie Obst und Gemüse nehmen sich Kunden gerne mehr Zeit, um die Produkte zum Beispiel auf einem Markt oder im Hofladen zu kaufen. Bei veredelten Produkten überwiegt beim Einkauf oft die Bequemlichkeit des herkömmlichen Supermarkts. Bäuerliche Produkte gelten als etwas Besonderes und werden deshalb gerne als Geschenke und kleine Aufmerksamkeiten verteilt. Konsumentinnen und Konsumenten zeigen sich auch offen für neue, zukünftige Ideen wie vegane Veredelungsprodukte, Fertiggerichte oder auch Schnittblumen und Artikel aus heimischer Wolle.

Herausforderungen aus Konsumentensicht

Eine große Herausforderung für die Direktvermarktung sehen Konsumentinnen und Konsumenten darin, die Balance zwischen bäuerlicher Tradition und gängigen Lebensmittelstandards zu halten. Das spiegelt sich vor allem in der Produktionsmenge und im Vertriebskanal wider. So schätzen es Kunden zwar, wenn bäuerliche Produkte in ihrem Stamm-Supermarkt erhältlich sind, zweifeln dann aber gleichzeitig die Authentizität der Produkte an. Im Gegensatz dazu werden Hygienevorschriften für Kleinbetriebe im Vergleich zu industriellen Lebensmittelproduzenten als größere Herausforderung angesehen und deren einwandfreie Umsetzung manchmal angezweifelt. Durch mehr Transparenz und bessere Kommunikation kann den Verbrauchern diese Sorge über die unzureichende Umsetzung der Vorschriften genommen werden.

Imageanalyse zu Biomarken

Im Zuge der 203 standardisierten Interviews wurden die Kunden zur ihrer Wahrnehmung in Bezug auf verschiedene Biomarken befragt. Im Allgemeinen genießen Biosiegel bei den Kunden einen gewissen Vertrauensvorschuss und werden mit Sympathie in Verbindung gebracht. Eine der bewerteten Marken war „Bioland“: Diese Marke wurde von den Kunden mit einer hohen Produktqualität assoziiert und genießt auch einen hohen Bekanntheitsgrad. Die Umfrage hat gezeigt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher bereit sind, deutlich mehr für Produkte mit dem Bioland-Siegel auszugeben. Dies gilt vor allem im Vergleich zu anderen Biolabeln wie etwa EU-Bio.

„Roter Hahn“ nur knapp hinter bestbewerteter Biomarke

Im Rahmen der beschriebenen Interviews wurde auch die Wahrnehmung der Marke „Roter Hahn“ evaluiert. Dafür wurde ein Vergleich mit sechs Biomarken in den Punkten Markenwertigkeit, Markenranking und Markenprofil durchgeführt. Obwohl die Marke „Roter Hahn“ biologischen Anbau nicht voraussetzt, liegt sie bei der Einschätzung der Wertigkeit in etwa gleichauf mit den drei bestbewerteten Biomarken: Über 60 Prozent der Befragten sind bereit, dafür mehr auszugeben, etwa die Hälfte davon würde sogar deutlich mehr bezahlen, wenn es sich um ein „Roter Hahn“-Produkt handelt. Mehr als zwei Drittel der Befragten stufen die Marke „Roter Hahn“ als sehr sympathisch ein und auch die Attribute Glaubwürdigkeit und Einzigartigkeit werden stark mit der Marke in Verbindung gebracht. Mit dem Kauf von „Roter Hahn“-Produkten wollen Kunden etwas Gutes für die heimische Wirtschaft tun. Noch stärker zeigt sich die gute Performance der Marke, wenn man das Markenranking betrachtet. Bei der Frage, für welche Marke die Konsumenten am meisten bezahlen würden, liegt „Roter Hahn“ an zweiter Stelle nach der am besten bewerteten Biomarke.

Die Sicht der Direktvermarkter

Im Februar 2021 hat die Abteilung Innovation & Energie im Südtiroler Bauernbund eine Befragung von insgesamt 262 Landwirtinnen und Landwirten durchgeführt und diese zur Verarbeitung von Rohstoffen befragt. Derzeit werden für die Veredelung von Produkten vor allem klassische Verarbeitungsmethoden wie Erhitzen, Einlegen oder Fermentieren angewandt. Aber auch an der Anwendung von Hocherhitzungsverfahren oder dem Einsatz von Enzymen besteht durchaus Interesse. Diese Tendenz deckt sich mit aktuellen Lebensmitteltrends, welche uns unter anderem vegane Alternativen und neue Convenience-Produkte versprechen, die bei der Herstellung eben diese Methoden voraussetzen.

Herausforderungen aus Produzentensicht

Die größte Herausforderung sehen Direktvermarkterinnen und Direktvermarkter aktuell in der Umsetzung der rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen, in Zeitmanagement und Verarbeitungsprozess oder auch im Verkauf selbst. Herausforderungen, die in der Umfrage für die Bäuerinnen und Bauern nicht einschätzbar waren, sind unter anderem die Festlegung der passenden Zielgruppe und die Wahl der passenden Verkaufskanäle.

Unterstützung im Bauernbund

Generell gilt, stets die Bedürfnisse der Kunden zu kennen, um diese bestmöglich bedienen zu können, denn nur so kann der regionale Wirtschaftskreislauf aufrechterhalten werden und können bäuerliche Produkte weiterhin ihren Platz in einem nachhaltigen Lebensstil finden. Unterstützung bekommen Interessierte sowohl in der Marketingabteilung (Tel. 0471 999325 oder via E-Mail: marketing@sbb.it) des Südtiroler Bauernbundes als auch bei der Bauernbund-Abteilung Innovation & Energie (Tel. 0471 999363 oder via E-Mail: innovation-enegrie@sbb.it).