Rechtzeitiger Schnitt bringt Qualität

Beste Grundfutterqualitäten sind Voraussetzung für gesunde und leistungsfähige Tiere. Besonders beim ersten Schnitt ist der richtige Schnittzeitpunkt ausschlaggebend für die bestmögliche Futterqualität.

Um das Potential unserer Grünlandbestände bestmöglich auszunutzen, ist es unerlässlich das Futter zum optimalen Zeitpunkt zu ernten. Nur dann ist es nämlich möglich, bestes Grundfutter zu erzeugen, welches die Grundlage jeder erfolgreichen Tierhaltung darstellt. Dabei spielt neben der Notwendigkeit, den idealen Schnitttermin zu erkennen, vor allem die Witterung eine ausschlaggebende Rolle. Durch das unbeständiges Wetter in den letzten Jahren war es häufig nicht möglich, den Schnitttermin optimal anzusetzen. So hatten in den nur kurzen Schönwetterphasen vor allem Betriebe mit reiner Bodentrocknung Schwierigkeiten, ihre Flächen rechtzeitig zu ernten. Spielt das Wetter allerdings mit, sollte der Schnittzeitpunkt anhand der Pflanzenentwicklung festgelegt werden.

Maximaler Qualitätsertrag als Ziel der Grünlandbewirtschaftung

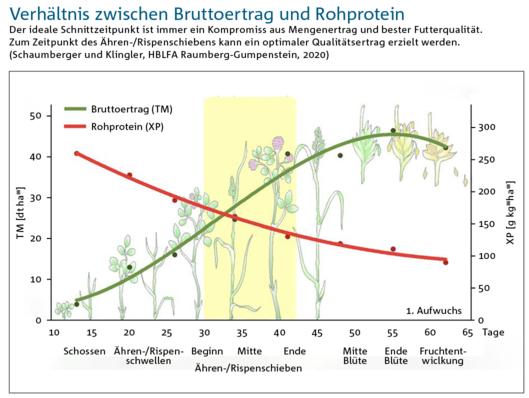

Der optimale Schnittzeitpunkt ist dabei immer ein Kompromiss aus Futterqualität und Mengenertrag. In ihrer Entwicklung bilden die Futterpflanzen zuerst vor allem Blätter aus. Sie besitzen eine sehr hohe Nährstoffkonzentration und weisen somit eine hervorragende Futterqualität auf. Allerdings würde eine Ernte in diesem Stadium wenig Sinn ergeben, da die Aufwuchshöhe der Pflanzen noch gering ist und somit die zu erntende Futtermenge nicht zufriedenstellend wäre. Erst später gehen die Pflanzen in das Stängelwachstum und die Ausbildung der Blütenstände über. Dabei beginnen sie vermehrt Gerüstsubstanzen einzulagern, was zu grobstängeligerem Futter mit höheren Fasergehalten führt. Außerdem reduziert sich der Blattanteil, womit der Energie- und Proteingehalt im Futter weiter verdünnt wird. Durch die größere Aufwuchshöhe des Bestandes kann allerdings ein größerer Mengenertrag eingefahren werden.

Aus diesem Grund eignet sich zur Ermittlung des idealen Schnitttermins weniger der Mengenertrag, gemessen in Kilogramm Trockenmasse pro Hektar, sondern vielmehr der Qualitätsertrag. Dieser beschreibt die geernteten Protein- und Energiemengen pro Hektar (Proteinertrag und Energieertrag) und ergibt sich aus der Multiplikation von Mengenertrag und Gehalt an Inhaltsstoffen, sprich der Qualität des Grundfutters. Das Ziel der Grünlandbewirtschaftung soll dabei immer die Maximierung des Qualitätsertrags sein, was eben durch die Festlegung des Schnittzeitpunktes beeinflussbar ist (siehe Grafik).

Auch Konservierungsart ausschlaggebend

Der ideale Schnittzeitpunkt hängt auch maßgeblich von der Art der Futterkonservierung ab. Wird das Futter beispielsweise siliert, sollten die Bestände beim ersten Aufwuchs im Ähren-/Rispenschieben des Leitgrases gemäht werden. Wird das Futter hingegen getrocknet, sollte die Mahd beim ersten Aufwuchs im Ähren-/Rispenschieben bis zum Beginn der Blüte des Leitgrases erfolgen. Die Folgeaufwüchse erntet man idealerweise fünf bis sechs Wochen nach der jeweils vorangegangenen Mahd. Dabei ist der genaue Schnittzeitpunkt bei den Folgeaufwüchsen weniger ausschlaggebend als noch beim ersten Schnitt, da diese weniger schnell reifen und somit nutzungselastischer sind.

Wird das Futter zum optimalen Zeitpunkt geerntet, kann mit hohen Futterqualitäten gerechnet werden. So sind Energiegehalte von bis zu 6,2 MJ NEL (Nettoenergie Laktation) pro Kilogramm Trockenmasse, Rohproteingehalte von 16 Prozent und Rohfasergehalte von 25 Prozent durchaus möglich. Wird der Mähzeitpunkt hingegen nach hinten verschoben, sinkt der Energiegehalt bis zum Zeitpunkt der Blüte auf etwa 5,2 MJ NEL und der Rohproteingehalt auf zehn Prozent, während der Rohfasergehalt auf etwa 30 Prozent ansteigt.

Optimalen Schnittzeitunkt an den Leitgräsern erkennen

Der ideale Zeitpunkt der Mahd sollte immer in Abhängigkeit des Entwicklungsstadiums der Leitgräser erfolgen. Diese sind die Hauptbestandsbildner und tragen somit mengenmäßig am stärksten zu Ertrag und Futterqualität bei. In vielen Beständen ist reichlich Knaulgras vorhanden und somit bietet es sich an, den Schnittzeitpunkt nach dieser Art zu richten. Außerdem ist Knaulgras eine Art mit mittlerem Blühzeitpunkt im Verhältnis zu den anderen Futtergräsern, womit durch die Orientierung am Knaulgras auch auf das mittlere Entwicklungsstadium des Gesamtbestandes geschlossen werden kann.

Allerdings ist es nur dann sinnvoll, den Schnittzeitpunkt anhand des Knaulgrases zu bestimmen, wenn dieses auch ausreichend im Bestand vorhanden ist. Wenn eine andere Art Hauptbestandsbildner ist, richtet man sich beim Schnittzeitpunkt idealerweise nach ihr. Kommt auf einer Wiese zum Beispiel viel Wiesenfuchsschwanz vor, sollte der Schnittzeitpunkt in Abhängigkeit von dessen Blühzeitpunkt gewählt werden. Da der Wiesen-Fuchsschwanz deutlich früher als viele andere Grasarten blüht, sollte ein wiesenfuchsschwanz-betonter Bestand auch deutlich früher als etwa ein knaulgras-betonter Bestand geerntet werden.

Den ganzen Bericht finden Sie ab Freitag in der Ausgabe 9 des „Südtiroler Landwirt“ vom 12. Mai ab Seite 1, online auf „meinSBB“ oder in der „Südtiroler Landwirt“-App.