Fördervergleich im Alpenraum

Flächen- und Investitionsförderungen sind unverzichtbar für den Erhalt der Berglandwirtschaft und eine gepflegte Kulturlandschaft – in Südtirol und im gesamten Alpenraum.

Der Südtiroler Bauernbund hat dazu im Jahr 2013 (mit Aktualisierung im Jahr 2016) die Broschüre „Memorandum zur Südtiroler Berglandwirtschaft“ herausgegeben. Neben Kapiteln zur Entwicklung der Landwirtschaft im Alpenraum und der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) umfasst diese auch einen Vergleich der finanziellen Unterstützung der Berglandwirtschaft im Alpenraum. Nun sind knapp zehn Jahre verstrichen, weshalb der Direktor des Südtiroler Bauernbundes Siegfried Rinner eine Aktualisierung des Fördervergleichs angeregt hat. Das Konzept wurde beibehalten: Es wurden insgesamt sechs Betriebstypen definiert (groß 40 Milchkühe, mittel 20 Milchkühe und klein 5 Milchkühe mit unterschiedlicher Bewirtschaftungserschwernis) und für diese die Förderungen erhoben, wobei bei mittleren und kleinen Betrieben eine eigene Auswertung für die biologische Anbauweise erfolgte. Wie 2016 wurden die Alpenregionen Südtirol, Graubünden, Trentino, Österreich (Tirol und Salzburg) und Bayern miteinander verglichen.

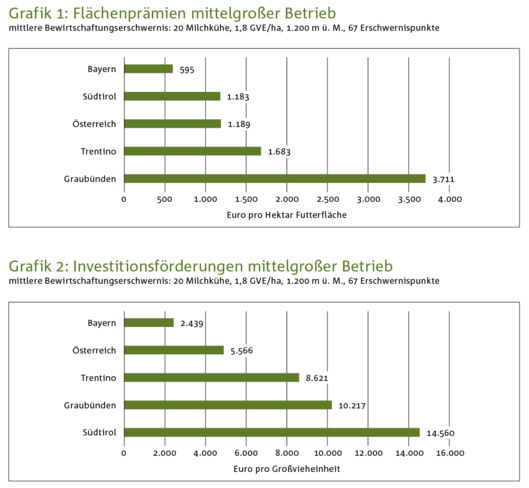

Flächenförderungen

Bei den Direktförderungen (u. a. Ausgleichszulage, Umweltprämien, Betriebsprämie) liegt Graubünden überall unangefochten an der Spitze (Angaben in €/ha). Bei der Interpretation der Daten aus der Schweiz muss man aber bedenken, dass dort die Lebenshaltungskosten in etwa doppelt so hoch sind wie in den übrigen Regionen. Nimmt man von den Schweizer Daten die Hälfte, dann liegen das Trentino und die Schweiz in etwa gleichauf, danach folgen Südtirol und Österreich, deren Daten sich kaum unterscheiden (siehe Grafik 1). Es fällt auf, dass in Südtirol die Bewirtschaftungserschwernis am meisten ins Gewicht fällt. Mit steigenden Erschwernispunkten und Bio liegt Südtirol sogar noch vor Österreich, aber immer noch hinter dem Trentino. Bayern bildet im Vergleich immer das Schlusslicht, wobei dort die Förderung pro Hektar in etwa dieselbe bleibt, auch wenn biologischer Landbau betrieben wird und mehr Erschwernis dazukommt.

Investitionsförderungen

Bei den Investitionsförderungen für Wirtschaftsgebäude (u.a. Stall, Stadel, Güllegrube, Innenmechanisierung) für die Milchviehhaltung (Angaben in €/GVE) liegt Südtirol an der Spitze (siehe Grafik 2). Auch hier ist das bei steigender Bewirtschaftungserschwernis noch ausgeprägter. Eine Ausnahme stellen nur die kleinen Betriebe mit fünf Milchkühen dar – hier hat das Trentino einen anderen Ansatz und fördert die tatsächlichen Kosten. Somit liegt das Trentino bei den Investitionsförderungen der kleinen Betriebe an der Spitze. In einigen Regionen gibt es zusätzlich die Möglichkeit zinsbegünstigter Darlehen für Investitionen in Wirtschaftsgebäude, sie wurden in dieser Berechnung nicht mitberücksichtigt.

Vergleich zwischen 2016 und 2025

Im zeitlichen Vergleich zeigt sich, dass die Direktförderungen in Südtirol im Zeitraum 2016–2025 zugelegt haben. Bei den kleinen Betrieben ist die Förderungslage in etwa gleich geblieben und mit den anderen Regionen vergleichbar. Bei den Investitionsförderungen hat Südtirol die Beträge am stärksten angehoben (je nach Klasse zwischen 60 und 150 %), während in anderen Regionen die Erhöhungen in einer Größenordnung von rund 40 bis 100 Prozent liegen.

Entwicklung insgesamt begrüßenswert

Insgesamt ist die Entwicklung der Förderungen im gesamten Alpenraum begrüßenswert und zeigt, dass die jeweilige Lokalpolitik bestrebt ist, die milchkuhhaltenden Betriebe im Berggebiet zu unterstützen. Zu berücksichtigen ist aber, dass in diesem Zeitraum Baukosten und Kosten für Fremdkapital stark gestiegen sind. So sind die effektiven Baukosten je Stellplatz in Südtirol am höchsten und rund doppelt so hoch wie die anerkannten Kosten, die als Berechnungsgrundlage für die Investitionsförderung herangezogen werden. Der Südtiroler Bauernbund wird diese Entwicklung weiterverfolgen und ist bemüht, die Förderungen so mitzugestalten, dass Betriebe im Berggebiet eine Zukunft haben.