Neue Impulse für die Biolandwirtschaft

Mit der Biostrategie 2035 setzen 17 Akteure der Südtiroler Landwirtschaft ein starkes Zeichen für die Zukunft der biologischen Produktion. Aufbauend auf dem Biokonzept 2025 will die neue Strategie die biologische Landwirtschaft weiter stärken.

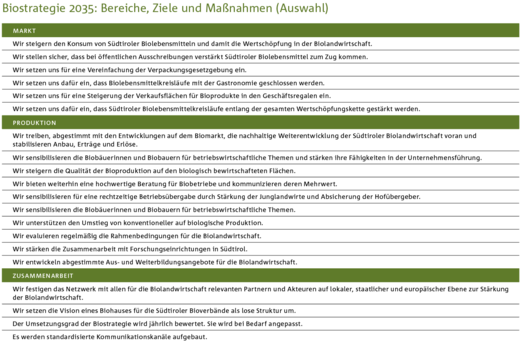

Insgesamt fünf Ziele haben sich die 17 Partner der Biostrategie 2035 – Akteure aus der Biolandwirtschaft, Forschung und Entwicklung, Bildung und der Politik – gesetzt. Bauernbund-Landesobmann Daniel Gasser erklärt: „Um diese Ziele zu erreichen, wurden 24 konkrete Maßnahmen vereinbart. Ob es gelingt, die Bioproduktion, den Markt und die Zusammenarbeit im Sektor nachhaltig weiterzuentwickeln, werden Messgrößen zeigen.“

Umsetzung der Ziele wird laufend überprüft

Geht es nach dem Willen der beteiligten Organisationen, soll bis 2035 die Strategie zu 100 Prozent umgesetzt sein – sprich, alle gesetzten Ziele sollen vollständig erreicht werden. Die Umsetzung wird jährlich bewertet und bei Bedarf angepasst. Die Biostrategie 2035 baut auf den Erfahrungen mit dem Biokonzept 2025 auf. „Damals wurde das Ziel ausgegeben, die biologische Anbaufläche bis 2025 in allen drei Sektoren zu verdoppeln“, erinnert Gasser. Dieses Ziel sei leider nicht ganz erreicht worden. Daher war es der erklärte Wunsch aller 17 beteiligten Partner, die biologische Landwirtschaft in den nächsten Jahren zu unterstützen und erfolgreich weiterzuentwickeln. „Das ist ein starkes Zeichen. Wenn alle an einem Strang ziehen, können wir unsere Ziele erreichen“, ist Gasser überzeugt. Einer der Partner ist die Landesverwaltung bzw. -politik. Landesrat Luis Walcher unterstreicht: „Mit der Biostrategie 2035 wird die biologische Landwirtschaft in Südtirol ganz konkret weiterentwickelt – Schritt für Schritt, mit Hausverstand und unter Berücksichtigung der Nachfrage nach Bioprodukten am Markt. Besonders freut es mich, dass die Maßnahmen im Schulterschluss aller maßgeblichen Akteure gemeinsam entwickelt und umgesetzt werden.“

Drei Schwerpunkte für die Zukunft

Herzstück der Biostrategie 2035 sind die drei Themenfelder Markt, Produktion und Zusammenarbeit. Dem Biokonzept 2025 hat die Entwicklung des Marktes einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die erheblichen Verunsicherungen durch die hohe Inflation und damit durch den Kaufkraftverlust sowie den Ukraine-Konflikt machten sich auch auf den Märkten bemerkbar. Langsam erholen sich die Biomärkte wieder. Ziel der Biostrategie 2035 bleibt weiterhin, den Konsum von Südtiroler Biolebensmitteln und damit die Wertschöpfung in der Biolandwirtschaft dauerhaft zu steigern. Dafür nehmen die Partner unter anderem die Gastronomie ins Visier: Der Anteil von Südtiroler Biolebensmitteln in der heimischen Gastronomie soll sich in den nächsten zehn Jahren auf drei Prozent verdoppeln. Auch bei öffentlichen Ausschreibungen sollen verstärkt Südtiroler Biolebensmittel zum Zug kommen. Im Handel möchten die Partner die Verkaufsfläche für Bio und damit die Sichtbarkeit steigern. Insgesamt sollen so die Südtiroler Biolebensmittelkreisläufe entlang der gesamten Wertschöpfungskette gestärkt werden.

Die Direktorin des Sennereiverbands Südtirol, Annemarie Kaser, erklärt: „Die Biostrategie 2035 zeigt, dass Südtirol bereit ist, Landwirtschaft und Markt gemeinsam weiterzuentwickeln, um erfolgreich zu sein. Ziel ist es, alle unsere Höfe in der Milchproduktion zu halten. Südtirol liegt im soliden Mittelfeld – das Potenzial nach oben ist aber deutlich vorhanden.“ Damit dieses Potenzial genutzt werden könne, müsse der Biomarkt mitwachsen. „Denn nur wenn Konsumentinnen und Konsumenten, und damit auch Gastronomie, Hotellerie und öffentliche Einrichtungen, bewusst zu regionalen Bio- und Qualitätsprodukten greifen, kann der Bereich nachhaltig wachsen. Gleichzeitig braucht es motivierte Landwirte, die diesen Weg mitgehen“, weiß Kaser. Ebenso wichtig seien stabile politische Rahmenbedingungen, die Investitionen und Innovation im Biobereich fördern. Das Konsortium Südtirol Wein arbeitet eng mit den Betrieben und Partnerorganisationen zusammen, um tragfähige Maßnahmen zu entwickeln. Präsident Andreas Kofler betont: „Die Umsetzbarkeit hängt dabei wesentlich von der betrieblichen Realität ab – nur im Dialog entstehen Lösungen, die ökologisch wirksam, wirtschaftlich tragfähig und gesellschaftlich akzeptiert sind. So entsteht ein Weinbau, der nicht nur nachhaltig wirtschaftet, sondern auch Zukunft gestaltet.“

Anbau, Erträge und Erlöse stabilisieren

Die Produktion ist ein weiterer Schwerpunkt bis 2035. Sie soll erfolgreich weiterentwickelt werden, indem Anbau, Erträge und Erlöse stabilisiert werden. Dabei wollen die Partner stets den Biomarkt im Blick haben. Das ist eine der Erkenntnisse aus dem Biokonzept 2025 und den Absatzschwierigkeiten in den letzten Jahren. Das ambitionierte Ziel ist, die Produktionsmenge pro Hektar um 15 Prozent und den Gewinnbeitrag um zehn Prozent plus Inflation zu steigern. Zugleich sollen die Biobäuerinnen und Biobauern für betriebswirtschaftliche Themen sensibilisiert und in der Unternehmensführung gestärkt werden. Auch der Qualität wollen sich die Partner verstärkt zuwenden. Dazu wird das Aus- und Weiterbildungsangebot Schritt für Schritt ausgebaut und weiterhin eine hochwertige Beratung angeboten, etwa durch den Beratungsring für Obst- und Weinbau, den Beratungsring Berglandwirtschaft (BRING). BRING-Direktor Christian Plitzner verkündet: „Der BRING betreut die Betriebe in den Bereichen Viehwirtschaft, Grünlandwirtschaft, aber auch Ackerbau, Gemüse, Beeren- und Kräuteranbau. Ein Ziel ist es, die Biobetriebe in ihrer Produktion zu professionalisieren und somit fit für die Zukunft zu machen. Dazu werden wir in den nächsten Jahren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den biologischen Anbau gezielt schulen, die Weiterbildungsveranstaltungen zum Bioanbau ausbauen und Lehrfahrten zu Biobetrieben organisieren.“

Mehr Unterstützung wird es beim Umstieg auf die biologische Landwirtschaft geben. Damit soll sich die Zahl der Betriebe von derzeit etwas mehr als 1.600 auf über 1.700 erhöhen und die Biofläche in den nächsten zehn Jahren von derzeit 8.700 Hektar auf über 9.000 Hektar steigen. Auch Forschung und Entwicklung rücken in den nächsten zehn Jahren in den Fokus. Die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen wird gestärkt und weiter ausgebaut. Thomas Zanon von der Freien Universität Bozen berichtet: „Die Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften der Freien Universität Bozen widmet sich seit mehreren Jahren intensiv der konventionellen und ökologischen Landwirtschaft im Rahmen vielfältiger Forschungsprojekte. Im Fokus stehen dabei Produktionssysteme, Anbauverfahren sowie die ökologischen Auswirkungen landwirtschaftlicher Praktiken. Darüber hinaus besteht seit Langem eine enge Zusammenarbeit zwischen der Freien Universität Bozen und verschiedenen Bioverbänden.“

Zahl der Forschungsprojekte mit Biobezug erhöhen

Eine zentrale Rolle spielt das Versuchszentrum Laimburg. Derzeit gibt es dort 31 Projekte mit Biobezug. Diese Zahl soll bis 2035 um 20 Prozent gesteigert werden. „Hier entstehen praxisnahe Lösungen, die direkt auf den Höfen angewandt werden können“, erinnert Landesrat Luis Walcher. Die Rahmenbedingungen für die Biolandwirtschaft sollen regelmäßig evaluiert und die Maßnahmen gegebenenfalls angepasst werden. Der dritte Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit. Die derzeitige Kooperation der 17 für die Biolandwirtschaft relevanten Partner (siehe aktuelle Ausgabe des Südtiroler Landwirt Nr. 20/2025 Seite 6) soll weiter gefestigt werden. Zudem wollen sie das Netzwerk und den Austausch auf nationaler und EU-Ebene in den kommenden zehn Jahren stärken. Eine Vision ist ein Biohaus für die Bioverbände als lose Struktur und Anlaufstelle für Biobäuerinnen und Biobauern. Zudem sind standardisierte Kommunikationskanäle geplant.