Vom Acker auf die Teller

Südtirols Tourismus von morgen mitgestalten will die Plattform TourisMUT.com. Unter anderem soll damit die Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Tourismus im Land gefördert werden – anhand von konkreten Kooperationsbeispielen aus der Praxis. Drei davon werden im Folgenden vorgestellt.

Daniele Piscopiello und Anna Gruber produzieren im DA Genussgarten in Meran allerhand verschiedene Gemüsearten, Hafer und auch Schnittblumen und vertreiben sie unter anderem an Gastronomiebetriebe und Hotellerie in der Umgebung. Walter Margesin vom Paulwirterhof in Marling bewirtschaftet seinen Hof nach den Prinzipien der Permakultur. Die Produkte vertreibt er direkt und ohne lange Transportwege: ab Hof, über PUR Südtirol und das Biokistl. Die Gastronomie beliefert er auch, wobei besonders Feigen, Kiwi, Pflaumen, Zwetschgen und Zierkürbisse gefragt sind. Der junge Bauer Klemens Villgrattner vom Rosenwirtshof baut Getreide an und zeigt gemeinsam mit dem Bäcker Johannes Tratter und der Köchin Monika Damian vom Cyprianerhof, wie ein regionaler Lebensmittelkreislauf entstehen kann.

Diese drei Betriebe und Geschäftsmodelle werden auf der Plattform TourisMUT.com vorgestellt. Die Betriebsporträts (mit Video) geben Einblick in Kooperationen, die zwischen Landwirtschaft und Tourismus funktionieren. Damit sollen sie Beispielwirkung haben. Der Südtiroler Bauernbund ist Partner des Projekts TourisMUT. Als Auftakt wurden in der „Südtiroler Landwirt“-Ausgabe 18/2024 der Eishof, der Oberleitenhof und Giannibio vorgestellt. Nun folgen drei weitere Beispiele von gelungenen Kooperationsprojekten zwischen Landwirtschaft und Tourismus ...

Bioqualität für Teller und Vase

Im DA Genussgarten von Daniele Piscopiello und Anna Gruber in Meran gedeiht mehr als nur Gemüse. Angebaut werden auf mehreren Feldern rund um Meran und im Vinschgau Salate, Tomaten, Zwiebeln, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Hafer – und auch Schnittblumen. Der Anbau erfolgt biologisch, naturnah und in enger Verbindung mit dem, was die Region hergibt. Der Vertrieb ist dabei vielfältig organisiert: Ein Teil der Ernte landet in den beliebten Abo-Kisten oder im eigenen Shop in Meran. Doch rund 40 Prozent gehen mittlerweile direkt an die Gastronomie – ein wachsender und besonders interessanter Teil ihres Geschäftsmodells. „Einmal pro Woche sende ich eine Liste mit den verfügbaren Produkten an meine Gastrokunden“, erklärt Piscopiello. „Bestellt wird, was gebraucht wird. Wir ernten dann frisch und liefern in der Folgewoche.“ Dieses System ermöglicht nicht nur maximale Frische, sondern auch Planungssicherheit für Küchenchefs und Hoteliers. Ein Vorzeigebeispiel ist das Hotel Giardino in Marling. Gastgeberin Anna Spögler ist vom Mehrwert der Zusammenarbeit überzeugt: „Die Kommunikation der Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. Wir positionieren diese täglich – in der Morgenpost, im Gespräch und auf den Abendmenüs. Wichtig ist, dass das gesamte Team dahintersteht und die Kommunikation glaubwürdig und natürlich wirkt.“

Diese Glaubwürdigkeit entsteht durch echte Partnerschaften – mit Produzenten wie Daniele und Anna, die man kennt, besucht und versteht. Besonders reizvoll: Viele Hotels schicken ihre Gäste zum Spaziergang an den Feldern des DA Genussgartens vorbei. Das schafft Erlebnis und Vertrauen. Innovativ und kundennah präsentiert sich der neu eröffnete Selbstbedienungs-Shop in Meran. Mittels QR-Code gelangen Kundinnen und Kunden ins Geschäft, scannen die Artikel selbst und bezahlen flexibel – bar, mit Karte oder PayPal. Für Piscopiello ein großer Gewinn: „Ich sehe jederzeit, was verkauft wurde und was nachgefüllt werden muss.“ Nicht nur Gemüse, auch frische Schnittblumen sind ein Teil des DA-Genussgarten-Angebots. Die Idee kam aus der Praxis und hat sich schnell etabliert. „Die meisten unserer Hotelkunden haben einen Fixbetrag vereinbart, für den wir wöchentlich frische Blumen liefern“, sagt Piscopiello, „wir bringen, was gerade blüht. Wünsche werden natürlich berücksichtigt.“ Die Gartenblumen schmücken Frühstücksbuffets, Spabereiche und den gedeckten Tisch – ein stimmiges Detail in der Gesamtinszenierung nachhaltiger Gastfreundschaft.

Wo Vielfalt Wurzeln schlägt

Der Paulwirterhof in Marling ist kein gewöhnlicher Obsthof – er ist ein lebendiger Organismus. Seit über zwanzig Jahren gestaltet Walter Margesin hier eine Landschaft, die im Einklang mit der Natur funktioniert. Über 150 Obstsorten und ein paar Gemüsesorten wachsen auf drei Hektar Fläche: Äpfel in siebzig Varianten, Feigen, Kiwis, Kakis, Zwetschgen, Indianerbananen, Tomaten in allen Farben, Beeren, Nüsse und vieles mehr. „Jede Pflanze hat hier ihren Platz und ihre Aufgabe“, sagt Margesin, „in der Permakultur steht alles miteinander in Beziehung – nichts ist zufällig.“ Der Paulwirterhof wurde 1539 erstmals erwähnt, Margesin führt ihn heute nach Bioland-Richtlinien. 2002 begann er, die ersten Flächen umzugestalten – inspiriert von „Agrarrebell“ Sepp Holzer. Er rodete Monokulturen, legte Teiche und Mischflächen an, pflanzte Sträucher und Bäume in Schichten, beobachtete Wasserläufe und Mikroklima. „Eine Permakultur braucht eine Generation, bis sie richtig funktioniert“, erklärt er. Heute ist dieser Kreislauf sichtbar: Bäume spenden Schatten für empfindlichere Pflanzen, Nützlinge halten Schädlinge in Schach, natürliche Teiche regulieren das Klima. Kein Pflanzenschutzmittel, kein Kunstdünger, kein Abfall. Das System ist komplex – aber stabil. „Ich arbeite nicht gegen, sondern mit der Natur. Wenn man sie lässt, regelt sie sich selbst“, sagt Margesin mit einem Lächeln. Insekten, Vögel, Amphibien – sie alle sind Teil des Systems. Selbst der Wind hat seinen Nutzen: Er verteilt Blütenstaub und trocknet nasse Blätter nach Regen.

Von Anfang Juni bis Dezember zieht sich die Ernte am Paulwirterhof. Rund 60.000 Kilo Äpfel und 25.000 Kilo anderes Obst werden jährlich geerntet – alles per Hand. Die Vielfalt ist beeindruckend, aber kein Selbstzweck. „Ich will, dass die Böden gesund bleiben. Vielfalt ist der beste Garant dafür“, sagt Margesin. Walter Margesin vertreibt seine Produkte ohne Zwischenhandel und ohne lange Transportwege. Etwa die Hälfte der Ernte wird direkt ab Hof verkauft, teils nach telefonischer Vorbestellung. Die Käufer sind Privatpersonen, die in der Umgebung wohnen, und andere Stammkunden. Die Gastronomie beliefert er direkt, wobei besonders Feigen, Kiwis, Pflaumen, Zwetschgen und Zierkürbisse gefragt sind. Ein Teil des Sortiments wird über PUR Südtirol, über das Biokistl und ausgewählte Biofachgeschäfte vermarktet. Die Permakultur ist kein starres Konzept, sondern eine Haltung. Margesin beobachtet, notiert, experimentiert. Immer wieder lädt er Schulklassen, Kindergartengruppen und Permakultur-Interessierte auf den Hof ein. Der Hof ist damit nicht nur ein Produktionsort, sondern auch ein Lernfeld: für alle, die sehen wollen, wie Landwirtschaft funktioniert, wenn man der Natur wieder zuhört.

Wie in Tiers ein regionaler Kreislauf entsteht

Klemens Villgrattner ist einer der Pioniere, die bei der Studienfahrt „Zu Gast bei Pionieren“ am 25. Juni besucht wurden. Gemeinsam mit dem Bäcker Johannes Tratter und der Köchin Monika Damian vom Cyprianerhof zeigte er, wie ein regionaler Lebensmittelkreislauf entstehen kann – aus Überzeugung, auf kurzen Wegen und mit gegenseitigem Vertrauen. Alles begann mit einer Frage: „Hat jemand Interesse, Getreide anzubauen?“ Sie kam vom Bäcker Johannes Tratter an die Bäuerinnen und Bauern in Tiers – und traf bei Klemens Villgrattner vom Rosenwirtshof auf offene Ohren. „Ich habe mich ein bisschen eingelesen und war gleich fasziniert von dieser Materie“, erzählt Villgrattner. Heute kultiviert er auf rund 12.000 Quadratmeter Fläche verschiedene Getreidesorten, darunter Roggen, Weizen, Hartweizen, Gerste und Buchweizen.Seine Abnehmer sind lokal: „Ich vertreibe meine Produkte über die Bäckerei Tratter, aber auch über die Gastronomie, was zurzeit immer mehr wird“, sagt Klemens. Auch auf dem Bauernmarkt und direkt an Privatkunden findet sein Mehl ganz unkompliziert Absatz.

In der Bäckerei Tratter wird das Getreide vom Rosenwirtshof verbacken – das Ergebnis bleibt preislich auf Augenhöhe mit dem herkömmlichen Sortiment. „Den Verkaufspreis für ein Brot mit einem regional produzierten Korn haben wir gleich gelassen wie den anderer Brotsorten“, erklärt Bäcker Johannes Tratter. Das soll den Anreiz für Einheimische, Gastronomen und Gäste erhöhen, bewusst zum regionalen Produkt zu greifen. Damit auch alle wissen, was im Brot steckt und woher es kommt, setzt Tratter auf transparente Kommunikation: „Wir unterscheiden das Brot im Verkauf mit einem Label. Dazu haben wir kleine Etiketten drucken lassen mit der Botschaft ‚Von do‘.“ Monika Damian, Köchin im Cyprianerhof, schätzt die Zusammenarbeit mit Klemens und Johannes sehr: „Wir verarbeiten auch Körner wie Weizen, Gerste, Roggen in unseren Gerichten weiter.“ Für sie ist dieser regionale Kreislauf nicht nur eine Frage der Qualität, sondern auch der Haltung: „Uns ist wichtig, dass der Bauer davon leben kann. Und dass wir das ganze Produkt verwerten.“ Die Nachfrage der Gäste nach regionalen Zutaten steigt, und auch hier ist Kommunikation entscheidend. „Wir zeigen auf der Webseite und direkt auf der Menükarte, woher die Produkte kommen“, sagt Monika. Damit wird aus einer Idee ein gemeinsames Versprechen an Gäste und Region.

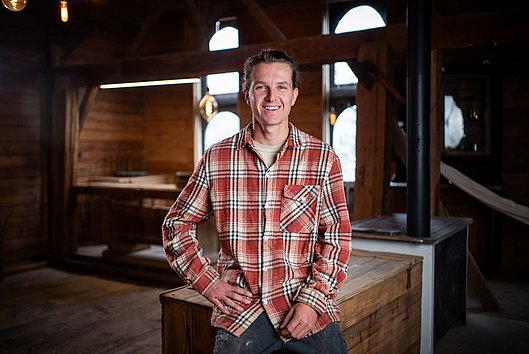

Walter Margesin vom Paulwirterhof setzt auf Permakultur und direkten Absatz seiner Produkte.

Klemens Villgrattner baut Getreide an: Die Bäckerei Tratter und der Cyprianerhof verarbeiten es.